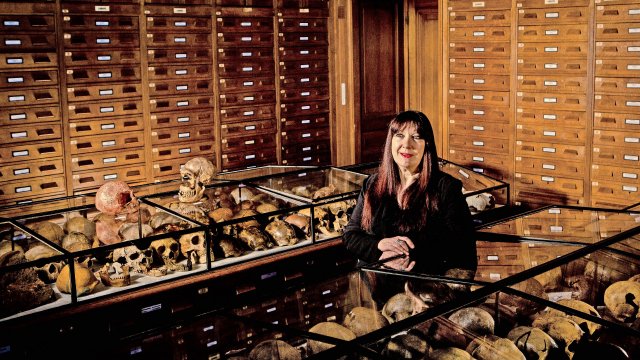

Non, madame Sapiens n’était pas cantonnée aux tâches domestiques, insiste la préhistorienne Marylène Patou-Mathis, directrice de recherche au CNRS, département préhistoire du Muséum national d’histoire naturelle. Elle déconstruit les préjugés d’une science fondée par des hommes, et entreprend de redonner à la femme préhistorique sa véritable place.

Sciences et Avenir : Comment expliquer l’invisibilité des femmes préhistoriques ?

Marylène Patou-Mathis : Tout simplement parce que durant des décennies, on a reconstitué la vie au paléolithique avec un regard masculin ! Pour mémoire, la préhistoire en tant que discipline se développe en Europe vers les années 1860, dans une société patriarcale. Dans les laboratoires, les scientifiques s’attachent à mesurer les humains, à les classer en « races » et les hiérarchiser. Ils comparent les mesures prises sur les aborigènes d’Australie, les Hottentotes d’Afrique australe, les Africains… et les Blancs, à celles obtenues sur les grands singes. En fonction de leur plus ou moins grande proximité, ils élaborent des catégories inférieures et supérieures. Ils affirment que le cerveau des femmes est plus petit et en concluent qu’elles sont moins intelligentes. Résultat, elles sont considérées comme inférieures, quelle que soit la « race » considérée. Il est donc selon eux impensable que les femmes aient été capables d’inventer le feu et les outils, de chasser ou de réaliser des peintures…

Cette vision ne repose sur aucune preuve archéologique, et nous en sommes pourtant encore imprégnés ! Je suis moi-même tombée dans le piège. Dans mon livre « Lascaux, histoires d’une découverte » (Fleurus, 2008), ce sont des hommes qui peignent sur les parois de la grotte. Il faut sortir de cet imaginaire et ouvrir le champ des possibles : l’homme préhistorique est aussi une femme.